(投稿・平成27年-見直し・令和7年2月)<100号達成時の閲覧数6位>

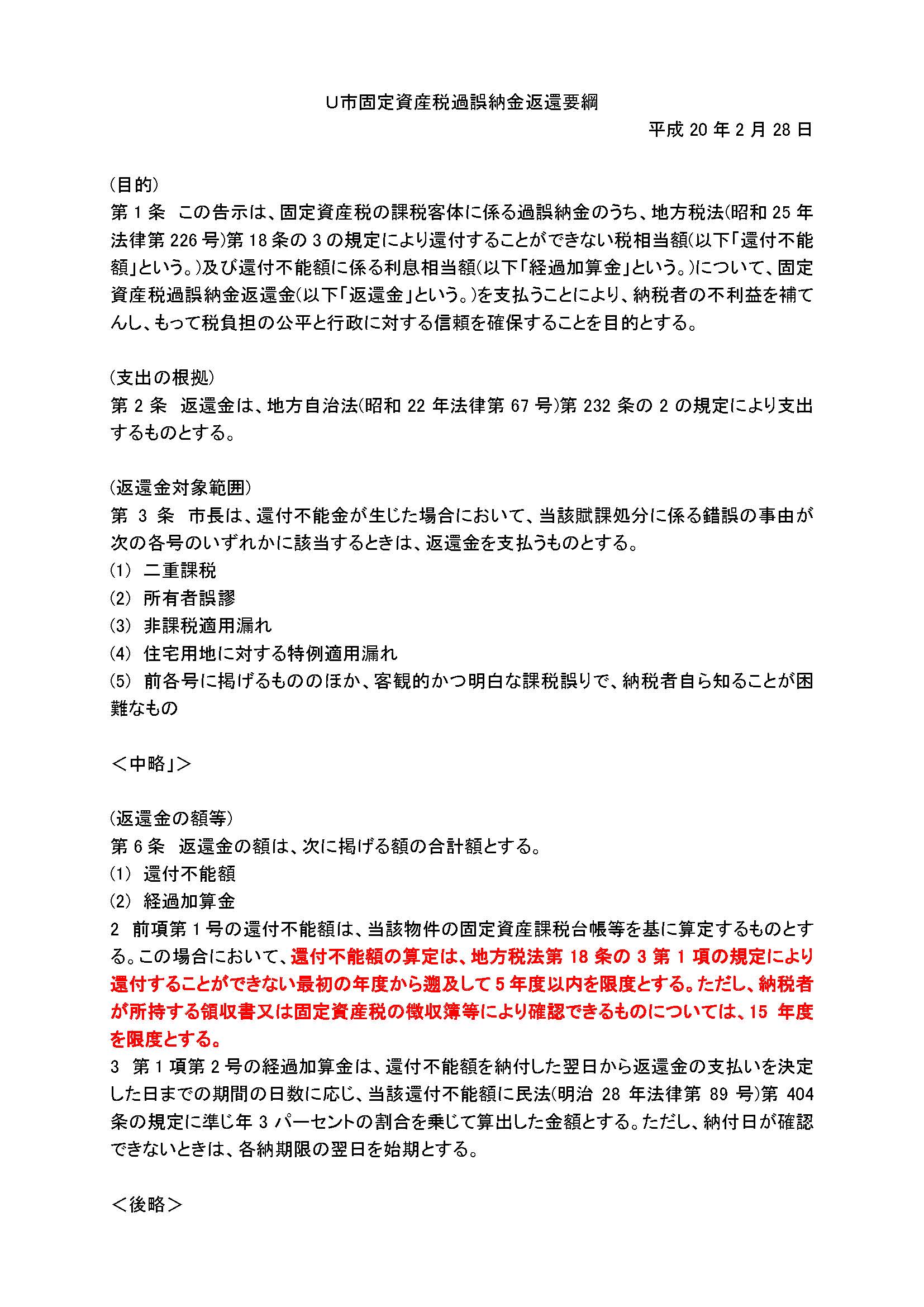

前号(第27号)では、平成4年2月24日浦和(現さいたま)地裁判決により、国家賠償法による賠償が認められたことから、全国の(全てではないですが)市町村で「過誤納金返還要綱」が定められたことを紹介しました。

そして、この方向を一歩進めたのが次の最高裁判決でした。

最高裁(平成22年6月3日)判決

平成22年6月3日の最高裁判決において「固定資産税の評価・課税誤りによる税額について国家賠償の請求を認める」との判断がなされました。

<平成22年6月3日最高裁(第一小法廷)判決>

「公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは、これによって損害を被った当該納税者は、地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく、国家賠償請求を行い得るものと解すべきである。」

「記録によれば、本件倉庫の設計図に『冷蔵室(-30℃)』との記載があることや本件倉庫の外観からもクーリングタワー等の特徴的な設備の存在が容易に確認し得ることがうかがわれ、これらの事情に照らすと、原判決が説示するような理由だけでは、本件倉庫を一般用の倉庫等として評価してその価格を決定したことについて名古屋市長に過失が認められないということもできない。」

この最高裁判決によると、一定の要件の下では、地方税法上の審査請求や取消訴訟を経ることなく、国家賠償請求を行うことができ、固定資産税の過徴収金の返還期間は最高20年となります。

事案の概要-冷凍倉庫の課税誤り

これは名古屋市のある冷蔵会社が、名古屋市長の冷凍倉庫に対する誤った評価・課税に対して、不服申立手続を経ることなく国家賠償法により国家賠償を請求した事案です。

この請求に対して、第1審(名古屋地裁)、第2審(名古屋高裁)ともに「国家賠償法に基づいて固定資産税等の過納金相当額を損害とする損害賠償請求を許容することは…妥当でない。」との判断のもと冷蔵会社は棄却されました。

これに対して、冷蔵会社が最高裁に上告したところ、最高裁は国家賠償法による損害請求を認めて、名古屋高裁への差戻し判決がなされました。

冷凍倉庫の固定資産税評価

当時、全国的に多くの市町村でも冷凍倉庫に対する同様の評価・課税誤りがあり、名古屋地裁・高裁管轄内でも複数の訴訟が提起されていました。

実は、全国的に市町村における「冷凍倉庫」の定義がやや曖昧で、評価方針も必ずしも明確でなかったことにより、多くの市町村で評価・課税誤りが発生していました。

冷凍倉庫は「塩素その他の著しい腐食性を有する液体・気体の影響を受ける」ことから、一般倉庫に比べて経年減点補正率(年数の経過に応じて生じる減価)が厳しく、評価額はおおよそ半額相当になります。ところが、「冷凍倉庫」の定義が明確でなかったことから、一般倉庫並みの評価・課税を行っていた訳です。

過徴収金返還の時効は20年

この最高裁判決は、名古屋高裁への差戻し判決ではあるものの、その後、平成22年10月名古屋高裁で、最高裁判決どおりの裁判上の和解(解決金800万円)が成立しており、この最高裁判決が確定しています。

では、いかなる場合に国家賠償の請求が認められるのかですが、これは国家賠償法第1条によります。

「国家賠償法第1条」

「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」

そして、過徴収金返還の時効は20年になりますが、これは民法第724条によります。

<不法行為による損害賠償請求権の消滅時効>

「民法第724条」

「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

二 不法行為の時から20年間行使しないとき。」

上記の最高裁判決では「過失とな何か」が明確に定義されていませんが、他の下級審判決等によると「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことの無いような場合には、国家賠償が認められるような違法になる」と判断されています。

学者の説明では「この場合の過失とは『手抜き』のこと」ということです。

つまり、「手抜き」のような過失(職務上通常尽くすべき注意義務を尽くされていない)場合は、国家賠償法の対象になり得るということです。

ですから、課税当局が「手抜き」により課税誤りがあった(と思われる)ときは、国家賠償法による20年間の損害賠償請求をしていくことも考慮すべきなのです。

2022/05/21/10:00